|

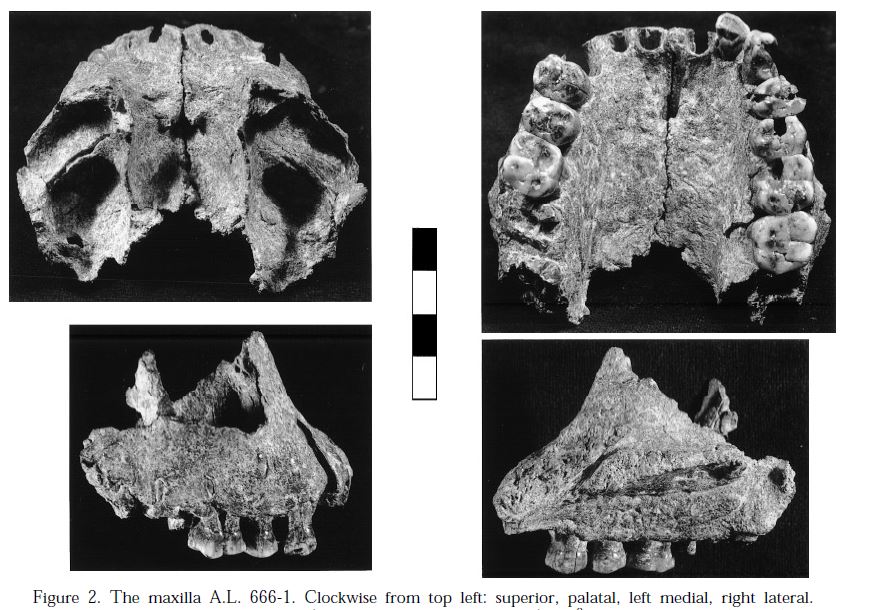

| Molares neandertales recuperados en Pinilla del Valle, Madrid, España, que muestran un severo desgaste. |

- Bruner y Lozano recuerdan que las evidencias paleoneurológicas sugieren que las áreas del cerebro que más han cambiado a lo largo de la evolución humana son las relacionadas con la integración visual-espacial (surco intraparietal y precúneo):

- Los neandertales muestran un abultamiento lateral de las áreas parietales superiores que no aparece en erectus ni heidelbergensis. Para los autores puede haber una relación entre estos cambios morfológicos y la utilización de las técnicas líticas Levallois.

- La forma globular del cerebro del HAM es debida a una patente dilatación espacial de toda la superficie parietal en una fase post-natal muy temprana, lo que no sucede en los monos ni en los neandertales.

|

| Globularización del cerebro. Bruner e Iriki (2015). |

- No hay constancia del uso de la boca y dientes como una tercera mano en el grado erectus, pero en un individuo de Homo antecessor se han descrito estriaciones labiales asociadas con comportamientos no relacionados con la alimentación. Estos comportamientos se manifiestan en todos los individuos Homo heidelbergensis (Sima de los Huesos) y neandertales. Por el contrario, en las poblaciones de HAM cazadoras recolectoras, menos de la mitad de los individuos utiliza la boca como tercera mano, lo que sugiere para los autores una mayor eficiencia de las manos como puente entre el cerebro y el entorno y una mejora en los procesos de integración visual-espacial.

- Wynn y Coolidge (2004) propusieron que las principales diferencias entre neandertales y HAM podrían resultar de una diferente capacidad de la memoria de trabajo, que se manifestaría en los neandertales en una mayor estabilidad cultural, con pocas innovaciones. Un posible sustrato neural para estas diferencias, podría residir en las áreas parietales inferiores y en las áreas frontales, asociadas con el lenguaje, la atención y la toma de decisiones. Los autores resaltan que otro componente de la memoria de trabajo es el trazado visual-espacial para la coordinación del cerebro con el entorno (áreas parietales superior y profunda).

- De acuerdo con la Hipótesis de la Mente Extendida (Malafouris, 2008, 2010), la mente se genera a través de la interacción entre cerebro y ambiente, mediada por el cuerpo. En esta interfaz hay dos componentes que hacen la mayor parte del trabajo: el ojo y la mano. Los procesos neurales están influenciados por la retroalimentación e integración entre cerebro, cuerpo y herramientas. El ojo y las manos son los principales puentes entre el mundo interior y el entorno. El uso cultural frecuente de la boca y los dientes en los homínidos del Pleistoceno Medio pudo haber sido el resultado de una organización cerebral insuficientemente ajustada a la complejidad cultural, lo que requirió el reclutamiento de elementos corporales adicionales.

|

| Interfaz entre el ambiente y el cerebro. Bruner e Iriki (2015) |

|

| Hipótesis de la mente extendida. Bruner e Iriki (2015) |

En sus comentarios, Lambros Malafoulis considera este uso neandertal de la boca como una forma diferente de explotar las posibilidades del cuerpo para la acción, una capacidad adicional.

Para Marco Langbroek, la estructura cerebral y la integración visual-espacial en los neandertales representa un camino evolutivo alternativo y no una fase incompleta. Langbroek interpreta la utilización de la boca como una tercera mano como un signo de una mayor capacidad de virtualización espacial y del movimiento, ya que el trabajo manual cercano a la boca se efectúa con un menor control visual. El sustrato neural de esta superioridad neandertal podría estar en el mayor desarrollo de los lóbulos occipitales. Muchas de las manifestaciones del HAM que conocemos como "comportamiento moderno", como el arte, los ornamentos, los símbolos o la estructuración espacial, son elementos físicos y visuales que los neandertales no precisaban porque estructuraban su mundo de una forma altamente virtual, fluida y centrada posiblemente en sus propios cuerpos.

Frederick L. Coolidge recuerda que el HAM es más derivado que el neandertal y por ello las diferencias en la integración visual-espacial no se deben a una ineficiente coordinación de cuerpo y cerebro en el neandertal sino que serían exaptaciones en el HAM relacionadas con unos lóbulos parietales expandidos. Estas exaptaciones podrían estar asociadas con un mayor nivel de abstracción, razonamiento matemático y económico más complejo y mayor autoconciencia.

Manuel Martín-Loeches añade al modelo un componente adicional: el sistema corticoespinal y la arquitectura neural necesaria para el control motor fino. Precisa que las funciones interpretativas sobre el aumento del lóbulo parietal son en la actualidad muy especulativas, debiendo de ser tomadas de forma provisional.

Thomas Wynn opina que la integración visuo-espacial es uno de los dominios cognitivos en que los seres humanos tienen un claro desarrollo evolutivo. Así lo aprecia en la creación del Achelense o en la tecnología Levallois uno de los procedimientos más difíciles de dominar por su complejidad dentro de la tecnología lítica. El mismo enmangamiento de diversos útiles demuestra que la integración visuo-espacial es un avance evolutivo muy antiguo.

Nota de prensa del IPHES

Comentarios de Ángel Rivera

Emiliano Bruner y Atsushi Iriki: Extending mind, visuospatial integration, and the evolution of the parietal lobes in the human genus (2015)

El Journal of Anthropological Sciences (JASs) publica (2015) un segundo foro sobre las implicaciones de la utilización de los dientes y la boca por parte de los neandertales como una tercera mano.

Karenleigh A. Overmann apunta que tras la liberación de las manos por la bipedación, el uso de herramientas produjo nuevos cambios en la conducta, el cuerpo y el cerebro. Es posible que la diferencia entre sapiens y neandertales no consista en la coordinación mano-ojo en sí, ya que los neandertales demostraron gran habilidad a este respecto, sino quizá en una adaptación más intensa del uso de la mano por parte de H. sapiens.

Enza E. Spinapolice considera que la hipótesis de Bruner y Lozano (2014) excita una batería de preguntas:

Comentarios de Ángel Rivera

Emiliano Bruner y Atsushi Iriki: Extending mind, visuospatial integration, and the evolution of the parietal lobes in the human genus (2015)

El Journal of Anthropological Sciences (JASs) publica (2015) un segundo foro sobre las implicaciones de la utilización de los dientes y la boca por parte de los neandertales como una tercera mano.

Karenleigh A. Overmann apunta que tras la liberación de las manos por la bipedación, el uso de herramientas produjo nuevos cambios en la conducta, el cuerpo y el cerebro. Es posible que la diferencia entre sapiens y neandertales no consista en la coordinación mano-ojo en sí, ya que los neandertales demostraron gran habilidad a este respecto, sino quizá en una adaptación más intensa del uso de la mano por parte de H. sapiens.

Enza E. Spinapolice considera que la hipótesis de Bruner y Lozano (2014) excita una batería de preguntas:

- ¿Como encaja este modelo con las actividades de caza con puntas líticas? ¿Los neandertales eran menos precisos en los lanzamientos? ¿cómo se articula con los estudios sobre el movimiento de los hombros?

- La abundancia en la producción de puntas y herramientas enmangadas en la MSA, ¿está ligada a un nuevo estadio en la evolución del cerebro?

- Si la boca se utiliza para la alimentación, para la comunicación y como herramienta, ¿hay una jerarquía de utilización? El uso como herramienta, ¿puede perjudicar la comunicación?

Para Ariane Burke, de ser verdadera la hipótesis de Bruner y Lozano, los cambios estructurales en el cerebro mejorado del HAM pudieron facilitar la extensión de las redes sociales. Esto, a su vez, pudo fomentar la dispersión humana. Desde un punto de vista filogenético, el diferente comportamiento de neandertales y HAM puede ser el resultado de cambios genéticos y estructurales, pero de acuerdo con el efecto Baldwin, las diferentes habilidades visuoespaciales pueden haber sido el resultado de diferentes comportamientos, estilos de vida, y organización sociocultural.

Carlos Lorenzo señala que el uso de la boca como una tercera mano no pudo deberse a la morfología de la mano de los neandertales que muestra solo sutiles diferencias con la del HAM.

Duilio Garofoli aborda las hipótesis de Bruner y Lozano y de Langbroek desde un punto de vista epistemológico y concluye que, pese a estar enfrentadas, ambas posiciones explican el actual conocimiento sobre los neandertales. El enfoque de Bruner y Lozano no cumple los requisitos epistémicos y sus conclusiones son problemáticas.

En el último artículo del foro, Emiliano Bruner y Marina Lozano responden a los comentarios anteriores.

La ampliación del espacio cognitivo en el eje filogenético

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)